12月28日上午,《重大领域交叉前沿方向2022》发布暨交叉前沿研讨 会在线上举行。本次会议由浙江大学中国科教战略研究院副院长、政策研究室副主任徐贤春主持。

浙江大学副校长王立忠出席论坛并致辞。他指出,当前中华民族伟大复兴的战略全局与世界百年未有之大变局同步交相互激荡,让我国科技创新处于机遇与挑战交汇的历史时期。加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术供给,加速形成系统性优势和战略板块力量,可助力中国创新发展“弯道超车”。未来,一要坚持以重大科学问题牵引优势学科力量,推进多学科交叉会聚,前瞻谋划重大前沿交叉领域,布局一批具有重要战略意义的交叉会聚前沿方向,在全球创新变局中力争主动,抢占未来制高点、孕育前沿技术。二要围绕重大交叉领域的关键核心技术开展基础研究,提高基础研究与先进技术的耦合度,突破抢占新赛道、构筑新优势。三要积极推动创新范式变革,加速创新迭代速率。加大对大数据、人工智能、云计算、数字孪生、物联网等领域的投入,积极探索基于兴趣、应用、数据及算法的混合驱动创新模式。

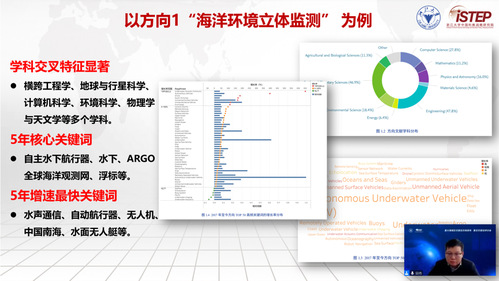

报告发布环节,浙江大学中国科教战略研究院科研主任、副研究员吴伟介绍了《重大领域交叉前沿方向2022》的研制背景和主要内容。今年报告聚焦的五大领域分别为智慧海洋、未来食品、空天科技、仿生工程、科技考古,每个领域内容包括领域方向详解、文献计量分析和领域发展速览三部分。报告详细阐述了每个领域10大交叉前沿方向的发展态势和竞争格局,此外也呈现了方向的关键词分析、热点主题分析比较、全球优势机构/国家可视化呈现等文献计量内容。

主题报告环节,浙江大学物理学院教授张少泓做了题为《发展核科学技术,更好服务国家战略,加速迈向世界一流大学前列!》的报告。他从核科学的发展、中国成就、应用范围等方面引入,对核科学发展的迫切性、不可替代性、高效性、环保性等进行了详细解读,尤其是核科技在建设强大海军、实现空间安全、实现南海长期稳定、开辟北极航线、保障国家能源安全、实现“双碳”战略目标、建设航天强国、开发利用海洋、推进健康中国建设等9个方面的应用前景。他表示,浙江大学发展核科学拥有绝佳的外部和内部条件,正面临历史新机遇。

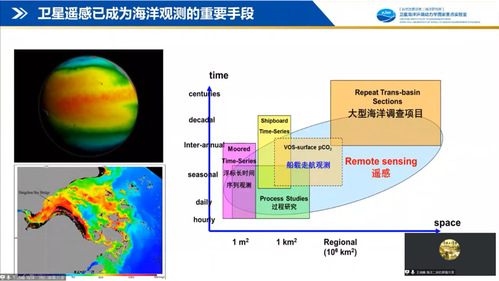

自然资源部第二海洋研究所研究员王迪峰以《卫星遥感技术在海洋生态环境监测中的实践和探索》为题,进行了学术分享和交流。他谈到遥感技术应具有先进性和重要性,卫星遥感能实现多尺度观测,是感知网的重要组成、大数据的重要来源、应用的重要出口;同时也提出了一系列技术难点。此外,他重点介绍了自己团队的研究路线,完整呈现了一个海洋生态环境监测应用探索的案例,并对未来近海生态巡查系统构建和应用方面提出了重要建议。

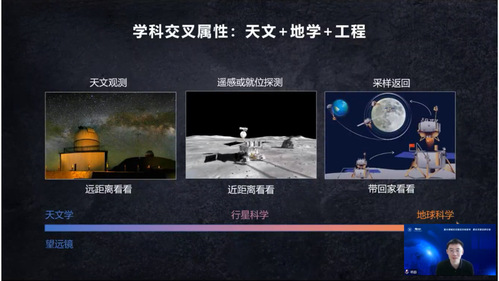

中国科学院地质与地球物理研究所研究员、纳米离子探针实验室主任杨蔚做了题为《行星科学与深空探测》的报告。首先,他介绍了行星科学具有天文+地学+工程的交叉属性,认为行星科学是地球科学的延伸和深空探测的出入口,并以《重大领域交叉前沿报告2022》中“空天科技”的部分内容为例介绍了为何一些关键词是目前研究的重点。其次,他介绍了行星科学的研究内容和方法,他认为火星和月球既是未来的主要探测对象,也是行星科学研究的起点,并重点介绍了观测、模拟和研发支撑三类研究方法。最后,他提出目前我国行星科学人才匮乏,需在教育体系等宏观层面进一步开展战略部署。

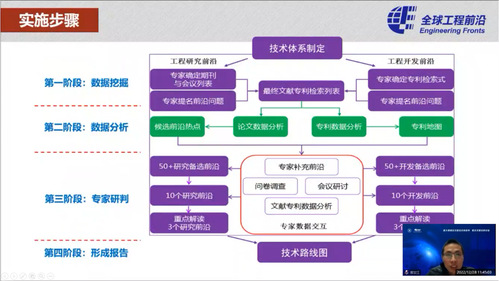

中国工程院战略咨询中心创新研究室副主任郑文江做了题为《全球工程前沿:方法与工具》的报告。他从前沿的含义谈起,解释了研究前沿、工程科技前沿、工程前沿等词的含义,并详细阐述了前沿战略研究的方法。他重点从4个阶段报告了中国工程院《全球工程前沿》的研究思路、技术路线、实施步骤,并通过一个案例呈现了其研究过程。最后,他提出大数据匹配和人工智能在开展工程前沿研究中的应用前景,并提出了后续研究中可能存在的三大研究挑战。