2023年12月8日至9日,新时代科教兴国战略——第十八届科教发展战略国际研讨会在浙江大学成功举办。本次研讨会在教育部高等教育司、科技部战略规划司和中国高等教育学会的支持下,由浙江大学主办,中国高等教育学会工程教育专业委员会、浙江大学科学技术研究院、浙江大学社会科学研究院协办,浙江大学中国科教战略研究院、《高等工程教育研究》编辑部、《科教发展研究》编辑部承办。来自国内外高校、科研机构、企业的200余名专家学者和学生围绕“新时代科教兴国战略”主题进行了深入研讨和交流。本次会议由浙江大学发展委员会副主席、中国高等教育学会工程教育专业委员会理事长叶民教授,浙江大学机器人研究院副院长、中国高等教育学会工程教育专业委员会秘书长陆国栋教授,浙江大学公共管理学院院长赵志荣教授,广东工业大学副校长王振友教授,浙江大学中国科教战略研究院副院长、中国高等教育学会工程教育专业委员会常务副秘书长张炜教授主持。浙江大学党委书记任少波、中国高等教育学会副会长张大良、中国工程院二局副局长丁养兵分别致辞。教育部高等教育司副司长高东锋、浙江大学副校长吴健,以及来自全球工程教育协会、高校的知名专家学者出席大会。浙江大学党委书记任少波对与会嘉宾表示欢迎,对兄弟单位的支持表示感谢,并总结了浙江大学面向强国建设的新征程积极开展的战略谋划和实践探索。他表示,本次会议以“新时代科教兴国战略”为主题,旨在深入探讨面向未来的科教发展战略,聚焦国家创新生态系统、科教融合与区域发展、产教融合与创新型人才培养等关键问题,期待通过深入交流探讨,为推动科教研究创新发展、引领中国自主知识体系建构提供更开阔的思路和更有益的借鉴。中国高等教育学会副会长张大良回顾一年的工作,高度肯定了工程教育专业委员会为推动我国高等工程教育事业发展所做出的努力和贡献,并希望中国高等教育学会工程教育专业委员会继续秉承学术立会、服务兴会、规范办会、创新强会的办会宗旨,坚持服务高等教育改革发展、服务政府部门宏观决策、服务高等学校办学实践、服务高等教育理论探索的工作方针,为工程教育事业高质量发展、建设高等教育强国做出新的、更大的贡献。中国工程院二局副局长丁养兵表示,科教兴国战略是面向未来的重要发展战略。当今世界,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,科技创新成为国际战略博弈的主要战场,必须保持战略定力,积极应对挑战,秉持敢为天下先的创新精神,做好各项工作。他提出,要以创新驱动为核心,确保科教发展的动力引擎;要聚焦重大战略需求,强化战略咨询对国家重要决策的支撑作用;要集聚人才力量,加快建设世界重要人才中心和创新高地。在12月8日的主论坛上,与会专家以线下或线上的方式围绕工程教育教学改革、拔尖创新人才培养和AI大模型技术创新等主题开展了15个大会主题报告。

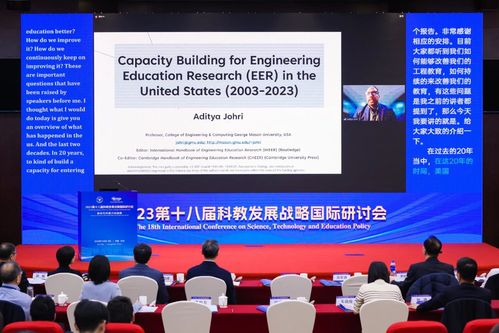

电子科技大学党委常委、副校长孔令讲教授作了题为“教育科技人才三位一体推进新工科教育高质量发展”的报告。他指出,面对未来将会产生新质生产力的领域,原有的工程教育理念和模式很难为人才强国和科技强国提供有力的支撑,工程人才培养必须要让学生及早进行实践,同时培养学生的创新思维。孔令讲教授结合学校的卓越工程师人才培养体系,从面向全体学生的课程体系重构与教学改革、面向关键领域的人才培养模式与机制改革两方面介绍了电子科技大学新工科建设的总体构思与探索实践,为国家在电子信息领域加快形成自主培养拔尖创新人才实践提出了新方式。浙江大学党委常委、副校长吴健教授作题为“深化科教融合,培养新工科人才”的报告。她从浙江大学的办学历史展开,引出如何将科研优势及高水平师资转化为育人优势的核心问题。她认为,当前工科人才培养存在专业体系偏于固化、知识体系相对陈旧、实践与创新能力培养不足等问题及挑战。为此,浙江大学提出了“面向国家战略需求,提升专业内涵”、“以学生成长为中心,深化科教融合”、“推进机制体制建设,强化支持保障”三方面的新工科人才培养改革思路,同时,她指出需要关注数字化转型下的教育变革、师生互动机制的建立、科技道德伦理的培养等具体问题。美国乔治梅森大学工程与计算学院信息科学与技术教授Aditya Johri教授作了题为“Capacity Building for Engineering Education Research (EER) in the United States(2003-2023)”的报告,介绍了过去20年间美国为加强工程教育研究能力所做的建设工作。Aditya Johri教授首先回顾了美国的工程教育历史,并就其关键发展节点展开介绍。他指出,美国工程教育研究能力的建设包括专业学会、资金、高等教育机构、研究机构等四个主要参与方,这些组织机构集中起来,群策群力,共同建立工程教育研究机制,在美国工程教育研究方面提供了有力保障。

韩国科学技术院院士,韩国国家工程院院士,韩国科学技术院及蔚山科学技术院名誉教授尹桢邦教授作了题为“Engineering Education in an Era of IT and Al”的报告。他从IT和AI技术在日常生活的广泛应用切入,提出在面对日益增长的灾害风险因素时,需要积极融合IT、AI技术,建造安全、可持续的城市基础设施。他深刻阐释了工程教育的目标与策略,并结合智能传感器和结构健康监测(SHM)、使用AI的损伤评估等实际案例,详尽地介绍了土木工程领域研究性多学科工程教育开展的情况。此外,他还介绍了韩国科学技术院在国际合作、领导力、创业教育、管理模式等方面具体做法。中国科学院科技战略咨询研究院院长、中国科学院大学公共政策与管理学院院长潘教峰教授作了题为“教育科技人才一体化推进的内在逻辑、理论框架与实践路径”的报告。他指出,从本质和内涵看,三者有着密切的内在联系;从主要发达国家现代化进程看,世界教育中心、科学中心和人才中心的转移存在必然的伴生关系;从当前中美科技竞争和战略博弈形势以及我国发展阶段看,三者一体化推进是加快实现高水平科技自立自强和建设社会主义现代化国家的必然要求。应以教育为逻辑起点,在宏观、中观、微观上共同发力,进行持续改革和优化。上海交通大学副教务长、工程热力学与能源利用专业委员会委员吴静怡教授作了题为“上海交通大学拔尖创新人才培养的探索与实践”。她系统性地阐述了上海交通大学在拔尖人才培养方面的思考和布局,并以致远学院和溥渊未来技术学院两个典型案例介绍了上海交通大学的具体实践:致远学院以不设边界、自主学习的大通识体系,不设上限、学术挑战的进阶式自主科研实践,不设身份、对等交流的师生共同体等三类举措培养未来科学家;溥渊未来技术学院定位为深度产学研融合的前瞻性未来技术创新策源地,聚焦未来能源、未来健康两大技术方向,培养未来科技创新领军人才。香港科技大学(广州)协理副校长(教学)、教育科学学院署理院长、物联网学域教授杨旸教授作了题为“以每一位学生成长为中心的融合学科育人实践”的报告。他指出,学生与教师处于角色转变之中,高校需要以每一位学生成长为中心,培养复合型创新创业领军人才。香港科技大学(广州)采用融合学科学术组织架构,一方面通过枢纽结合学域的方式打破壁垒、统筹资源,另一方面通过学院结合研究所的方式实现个性化学生培养。最后,杨旸教授提到了学校在课程教学质量保障、模块化课程、跨学科工作坊和实验室等方面的做法创新。华为高校与科研人才发展部部长曹新方先生作题为“校企协同共建‘智能基座’,打造智能时代计算产业人才新生态”的报告。华为作为全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商,非常重视技术创新驱动知识更新和人才创新驱动产业发展。他详细介绍了华为“智能基座”计划的三大创新,即以“专业课程”为中心深化教学改革、以“真题真做”为导向完善实践环境建设、以“高校教师”为主体打造产教融合新模式。他将技术、人才分别比喻为根、本,指出“根深才能叶茂,本固才能枝荣”,华为将依托各大技术平台,助力高校开展科教融汇,推动产教融合持续深化。拉曼大学工程与绿色技术学院院长Ng Choon Aun教授作了题为“Innovative Talents Cultivation through University-Industry Collaboration: Taking UTAR's Programmes as an Example”的报告。他指出,大学与产业的合作旨在消除学界和现实世界应用之间的缺口,一方面给学生提供真实产业问题的机会,另一方面帮助学生与产业人员形成人际网络,可以促进创新、增加研究机会,为学生满足产业的需要做好准备。Ng Choon Aun教授还介绍了拉曼大学与产业进行的合作项目,强调了产学合作过程中学生软技能的培育。在与产业合作中遇到的目标、资源不一致的挑战时,应当建立公开讨论和协商机制等解决方法。都柏林科技大学工程与建筑环境学院学习发展系主任Patrick Flynn教授作了题为“Cultivation of Outstanding Engineers”的报告。他从“孟母三迁”的文化典故指出教育工作者面临的问题:如何为学生创造完美的学习环境。为了更好地定位教育者角色,探索建立与社会的联系,他引入乔哈里视窗的理论,将认知划分在四个象限。结合自身工作实践,他详细介绍了一种为培养卓越工程师而开发的循环教学法,该方法包含认知挑战、现实主义、评估判断、反馈的颁布、情感挑战五个维度。他期待面向全球开发一个可以连接的课程,更多地以知识的共同创造为中心,促进更大层面的科产教融合。非洲工程教育协会(AEEA)主席,拉各斯大学工程学院教授Funso Falade教授作了题为“Effective University and Industry Collaboration: Panacea for the Training of Outstanding Engineers”的报告。他首先介绍了大学对于工程师培养的重要性。大学需要确保学生能够获得充分训练并服务于产业,包括建立良好的教学课程,同时针对产业向学生提供具体实训。他提出了杰出工程师应具备的能力,包括团队合作能力、沟通能力、独自完成项目的能力、解决问题能力以及领导力等。通过尼日利亚大学人才培养项目的介绍,他强调了大学和产业的合作以及平台的建立对于杰出工程师培养的重要性,并指出成功工程师和杰出工程师的核心在于为社会发展做出贡献。国际工程教育协会联盟(IFEES)主席,欧洲工学院长理事会(EEDC)联合主席,瓦伦西亚理工大学应用数学、航空航天工程教授Luis M.Sanchez Ruiz教授作了题为“Training of Outstanding Engineers for the Future: Spain's Perspective”的报告。他首先解读了西班牙学界对于培养面向未来的优秀工程师的观点,指出教育工作者需要不断与时俱进,以批判思维不断改善教学方法。他通过对几个典型项目的介绍,从学制设置、双学位修读等方面解读西班牙工程人才培养方式和特点。最后,他强调了国际化工作的重要性,无论是和其他国家地区高校联合开办的项目,还是大学学生来源地的多样性,都能推动学生接受不同观点,促进多元化发展。

广东工业大学党委常委、副校长、粤港澳国家应用数学中心常务副秘书长、数学与统计学院教授王振友教授作了题为“大湾区工程教育改革创新的广工实践”的报告。他首先结合区域科技发展、产业发展、湾区高校发展等方面的区域政策进行了时代背景的梳理。他深入介绍了广东工业大学的“1+2+3”攀撑计划。围绕“建设什么样的广工?广工为湾区经济社会发展提供什么支撑”等核心问题,广工积极创建粤港澳大湾区创新创业基地,打造特色工科学科群,建成“支撑粤港澳大湾区发展,工科特色鲜明,极具创造活力,世界知名”的高水平创新型大学。

欧洲工程教育协会(SEFI)副主席,鲁汶大学工程技术学院教授Greet Langie教授作了题为“The Integration of Professional Competencies in the Engineering Curriculum”的报告。她对“专业技能”做出清晰的定义,并阐释其在工程人才培养中的重要性。同时,她强调把职业能力的培养纳入到工程学课程的重要性,介绍了丹麦的阿拉伯格大学、伦敦学院大学、鲁汶大学工程技术系三所院校的典型做法。她认为从产业端需求反馈来看,不同专业技能的重要性也有所不同,并引入未来工程师的职业角色模型,设定出三类职业角色,指出可以依据模型和相关测试结果,鼓励学生思考自己需要履行的职责,从而针对性地培养学生的职业能力。

百度高校合作部副总监计湘婷女士作了题为“AI原生应用与大模型人才培养”的报告,分享了百度在AI原生应用方面所做的工作和人才培养相关的思考。大模型的来临正在颠覆和重构工程教育人才的培养体系。她详细展示了人工智能的发展历史与重大发展拐点,指出大模型带来的价值不是大模型本身,是基于大模型开发出来的AI原生应用。百度公司正在进行创新领先技术的布局,对旗下各个产品线进行AI原生应用的重构,并通过多个视频展示了相关智能化成果。最后她指出,要用好时代的大模型,打造个人的小模型,拥抱创新永远是中国科技引领世界的基础。

12月9日,“分论坛1:教育科技人才一体化支撑区域高质量发展”和“分论坛2:智能时代背景下的工程教育研究与实践”分别举行,并隆重举行了“2023年中国高校计算机大赛——人工智能创意赛”的颁奖仪式。受邀嘉宾就相关主题展开热烈研讨,对区域发展视角下的科产教融合、智能化社会的工程人才培养等方面提出诸多深刻的见解。论坛推动了校际间工程教育的交流与合作、校企间产教融合的支持与互动,加强了对新时代科教兴国战略的深刻理解。